Les parasites sont des organismes qui se développent et se nourrissent aux dépens d’un autre être vivant, appelé hôte. L’infestation parasitaire peut entraîner des perturbations physiologiques, des baisses de croissance, des troubles de la santé aboutissant parfois à la mort de l’animal. Les bovins peuvent être affectés par deux types principaux de parasites : les parasites internes (endoparasites) et les parasites externes (ectoparasites).

Rapide tour d’horizon des parasites interne chez les bovins.

Les parasites internes des bovins sont principalement des vers et des protozoaires. Les animaux sont principalement exposés à cette infestation lorsqu’ils pâturent.

Les Strongles

Les strongles sont des vers ronds présents dans le tube digestif ou les poumons des bovins.

Les strongles gastro-intestinaux regroupent plusieurs espèces qui colonisent différentes parties du système digestif. Ostertagia et Trichostrongylus parasitent la caillette, Cooperia et Nematodirus l’intestin grêle et Œsophagostomum le gros intestin.

Ostertagia et Cooperia sont les plus fréquents. Ostertagia est le plus pathogène.

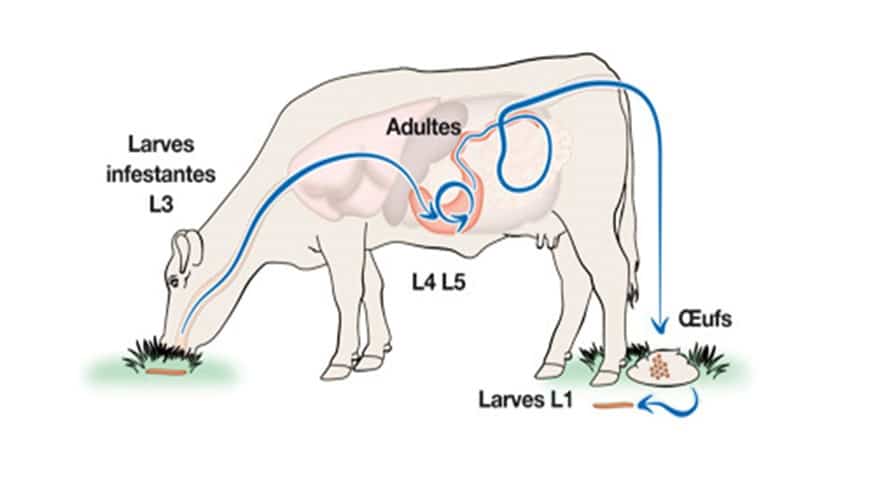

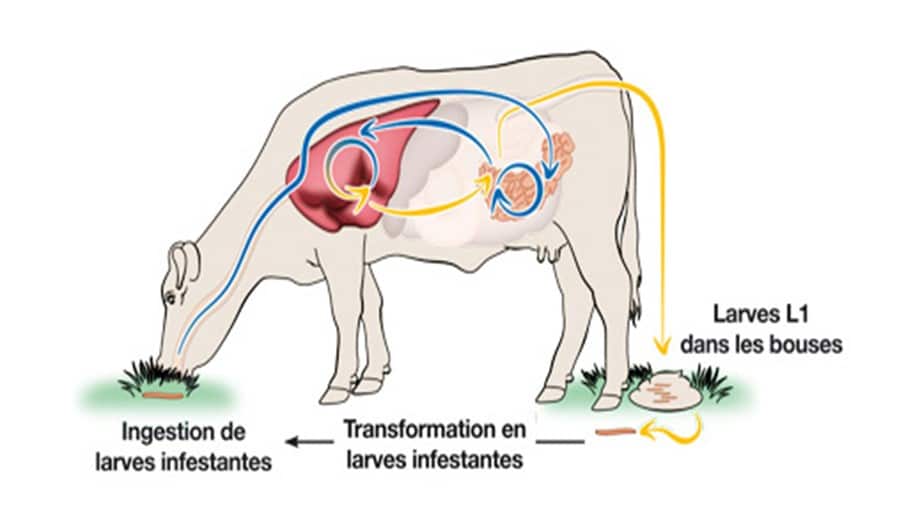

Ces parasites sont ingérés au cours du pâturage, sous forme de larve infestante. Celles-ci vont migrer vers les organes cibles et poursuivre leur développement vers le stade adulte. Elles pondent ensuite des œufs qui sont excrétés dans les bouses et contribuent au recyclage parasitaire sur la pâture.

La migration et les mues des larves entraînent des désordres physiologiques et des pertes de croissance.

Si l’infestation est mal maîtrisée, les conséquences peuvent être graves et aboutir à la mort de l’animal (en savoir plus).

Les strongles pulmonaires ou dictyocaules sont de longs vermicelles de 5 à 15 cm qui vivent dans les voies aériennes.

Une fois ingérées à la pâture, les larves passent dans l’intestin et gagnent la circulation sanguine puis les poumons où elles deviennent adultes et pondent des œufs qui éclosent immédiatement.

Les larves libérées remontent par la trachée et sont dégluties avant d’être excrétées dans les matières fécales.

Ces parasites sont très prolifiques (jusqu’à 25 000 œufs par jour) et ont un cycle rapide.

Leur action pathogène résulte des lésions dues à la pénétration et au passage des larves dans les bronchioles et les alvéoles pulmonaires puis à l’installation des adultes de grande taille dans les bronches.

L’obstruction des bronches entraînent un essoufflement de l’animal, un jetage nasal et une toux, appelée « toux d’été » puisqu’elle intervient classiquement lorsque les animaux sont à l’herbe depuis 2 à 3 mois. Quelques mortalités peuvent survenir en l’absence de traitement.

Les douves

Les douves sont des vers plats (trématodes) qui colonisent le foie (Fasciola hepatica) ou le rumen (Paramphistomum daubneyi).

Ces infestations concernent les bovins qui ont accès à des zones humides.

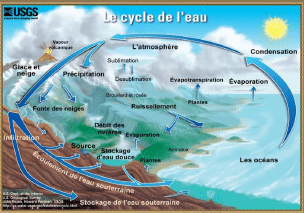

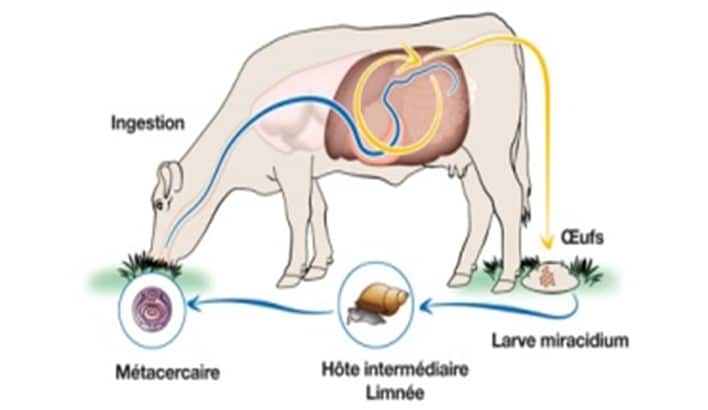

Les cycles parasitaires sont très semblables. Les œufs excrétés par les bovins vont éclore en milieu aquatique, donnant une larve qui infeste un hôte intermédiaire, un petit escargot aquatique appelé limnée. Le cycle de développement se poursuit dans l’escargot, libérant des larves infestantes (métacercaires) qui se fixent sur la végétation pour être ingérées par le bovin.

La grande douve de foie

L’infestation des bovins se produit principalement en fin d’été et en automne, dans les endroits humides de la prairie : rigoles, bordures de mares, de ruisseaux, fonds de vallée.

Les plus souvent, les symptômes sont discrets et n’attirent pas l’attention. Pourtant, en s’attaquant au foie, la douve entraîne des troubles tels que de l’anémie, une insuffisance hépatique qui se traduit par des digestives et métaboliques.

Des retards de croissance sont observés. La perturbation du métabolisme protéique occasionne une déficience immunitaire, une baisse du taux protéique de lait et des pathologies néonatales en raison d’un colostrum appauvri en immunoglobulines.

La forme aigüe de la fasciolose, s’accompagnant de diarrhée et d’amaigrissement peut entraîner la mort. Elle cause une plus grande sensibilité aux autres maladies digestives et, notamment, favoriser le déclenchement des symptômes cliniques de la paratuberculose.

Le paramphistome du rumen

Les bovins rencontrent ce parasite dans les mêmes biotopes que la douve du foie.

D’un point de vue clinique, les symptômes observés sont distincts en fonction du stade évolutif. La phase larvaire, responsable de la forme aigüe, est la plus pathogène.

Les larves ingérées sont hématophages et perforent la muqueuse de la caillette et l’intestin grêle et y migrent pendant 1 mois avant de revenir vers le rumen où elles deviennent adultes.

Cette phase est responsable de troubles digestifs avec une forte diarrhée nauséabonde, brun verdâtre à l’automne et possiblement de la mortalité. Cette forme clinique est associée à une coproscopie négative.

La phase adulte, chronique est plus asymptomatique. Plusieurs centaines de milliers d’individus s’accumulent dans le rumen (durée de vie : 5 ans), perturbant la motricité de la panse, des douleurs abdominales. L’animal météorise, présente un appétit capricieux, un amaigrissement et une chute de production. Typiquement, la ″vache qui bricole″ (en savoir plus)

Alors que dans le cas des strongles digestifs une immunité est possible chez les animaux adultes, à condition que la gestion des premières années de pâturage soit satisfaisante, les animaux ne s’immunisent pas contre la grande douve et le paramphistome, et peu contre les strongles respiratoires.

Le Ténia

Le Taenia saginata est un ver plat segmenté (Cestode) est à l’origine de la cysticercose.

Il vit au stade adulte dans l’intestin grêle de l’homme et peut atteindre 10 mètres. C’est le fameux « ver solitaire ». L’homme s’infeste en consommant une viande crue ou peu cuite.

Les bovins s’infestent en ingérant des œufs présents sur l’herbe, excrétés auparavant par l’homme sous forme d’anneaux de ténias, dans ses matières fécales. Chaque anneau contient des milliers d’œufs très résistants.

Après transformation en larve au cours de sa migration dans l’organisme du bovin, le parasite se localise dans les muscles du bovin et prend la forme de grain rosé de 6 à 8 mm, disposé entre les fibres musculaires. Cette infestation n’occasionne pas de troubles de santé et n’est visible qu’à la découpe à l’abattoir (en savoir plus).

Le parasite peut également se présenter sous la forme d’organisme unicellulaire, appelé protozoaire.

Les coccidies

- La coccidiose

La cryptosporidiose est due à une coccidie Cryptosporidium parvum, qui parasite des cellules épithéliales de l’intestin grêle (microvillosités).

Elle est très contagieuse, elle est une des causes les plus fréquentes de diarrhée chez les jeunes veaux de 4 à 15 jours.

Les veaux présentent une phase d’anorexie et d’abattement pendant 24 à 48 heures avant l’apparition d’une diarrhée jaunâtre à grise-verdâtre, de consistance liquide d’abord puis mucoïde et nauséabonde au bout de 2 jours. La diarrhée est profuse et continue, entraînant une déshydratation rapide et mortelle en l’absence de perfusion.

Lorsqu’il est seul en cause, le parasite occasionne des affections de gravité variable. La mortalité se situe entre 5 et 10% et peut atteindre 30% en cas d’association avec d’autres infections virales ou bactériennes.

Le parasite, sous forme ookystes sporulés, est extrêmement résistant et peut survivre 1 ans dans la litière, les anfractuosités des murs et du sol. Les animaux se contaminent par léchage. L’infestation est favorisée par la concentration des veaux, la cohabitation de veaux d’âges différents, l’absence de désinfection.

Le cycle du parasite est rapide (4 jours). L’environnement est vite contaminé par un veau excréteur. La pression d’infection augmente rapidement, dépassant un seuil critique : les diarrhées apparaissent lorsque 40 à 50% des veaux sont nés. Celles-ci aggravent encore la contamination du milieu, et tous les veaux qui naissent par la suite sont systématiquement atteints dès qu’ils ont 4 à 5 jours.

La cryptosporidiose est une zoonose transmissible à l’homme.

- La sarcosporidiose

La sarcosporidiose est une zoonose provoquée un protozoaire de la famille des coccidies du genre Sarcocystis.

Le bovin Le cycle évolutif comporte 2 hôtes, un hôte final et un hôte intermédiaire. L’hôte final est l’homme, ou des carnivores comme le chien et le chat. L’hôte intermédiaire est le plus souvent bovin ou le porc.

L’hôte définitif peut ingérer les kystes en consommant de la viande de bœuf ou de porc crue ou insuffisamment cuite. Le cycle se poursuit par la contamination de l’environnement par les matières fécales. L’hôte intermédiaire s’infeste en ingérant le parasite présent dans son alimentation souillée par les déjections. Le parasite se multiplie alors et se loge dans le muscle formant de nombreux kystes blanchâtres en forme de grains de riz calcifiés.

La sarcosporidiose chez le bovin est le plus souvent asymptomatique. Elle est diagnostiquée lors de la découpe de la viande à l’abattoir.

La viande fait l’objet d’une saisie partielle ou totale en fonction de l’ampleur de l’infestation.

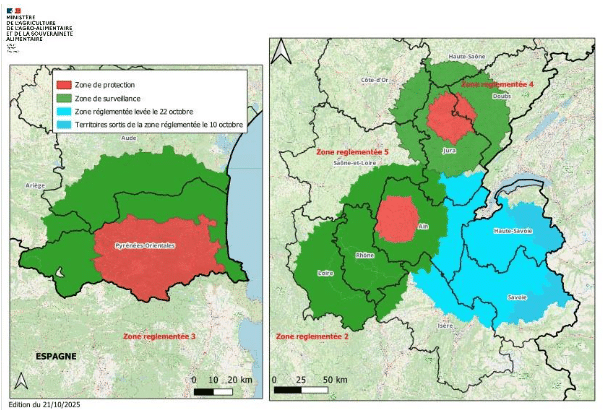

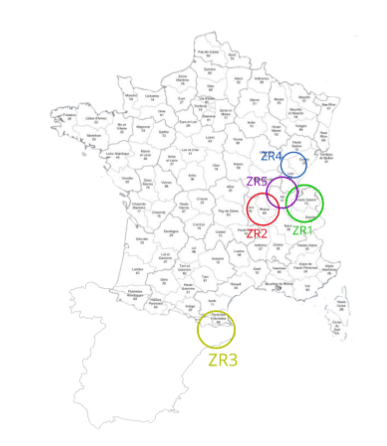

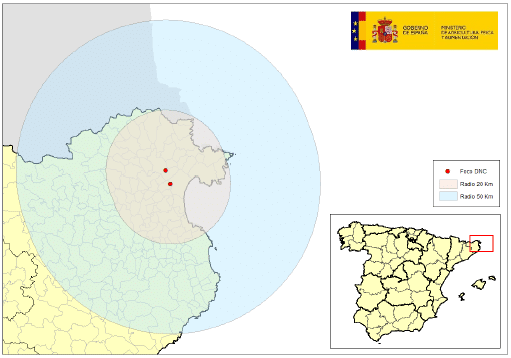

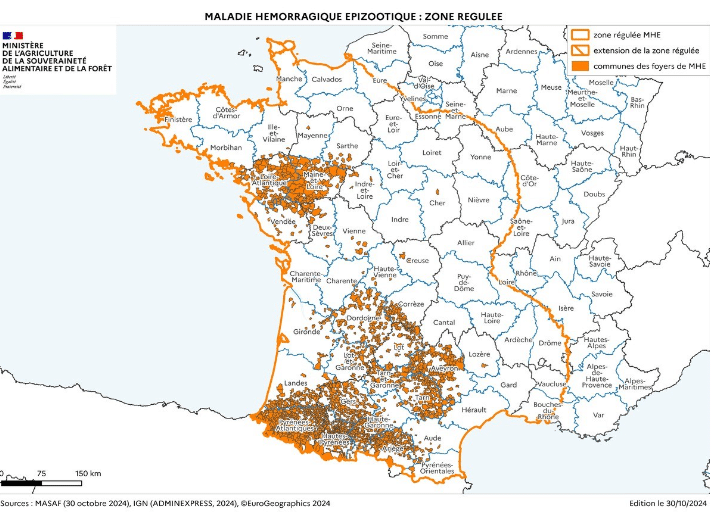

- La besnoitiose

Elle est due à un protozoaire de la famille des coccidies (Besnoitia besnoiti). Depuis quelques années, elle semble devenir émergente.

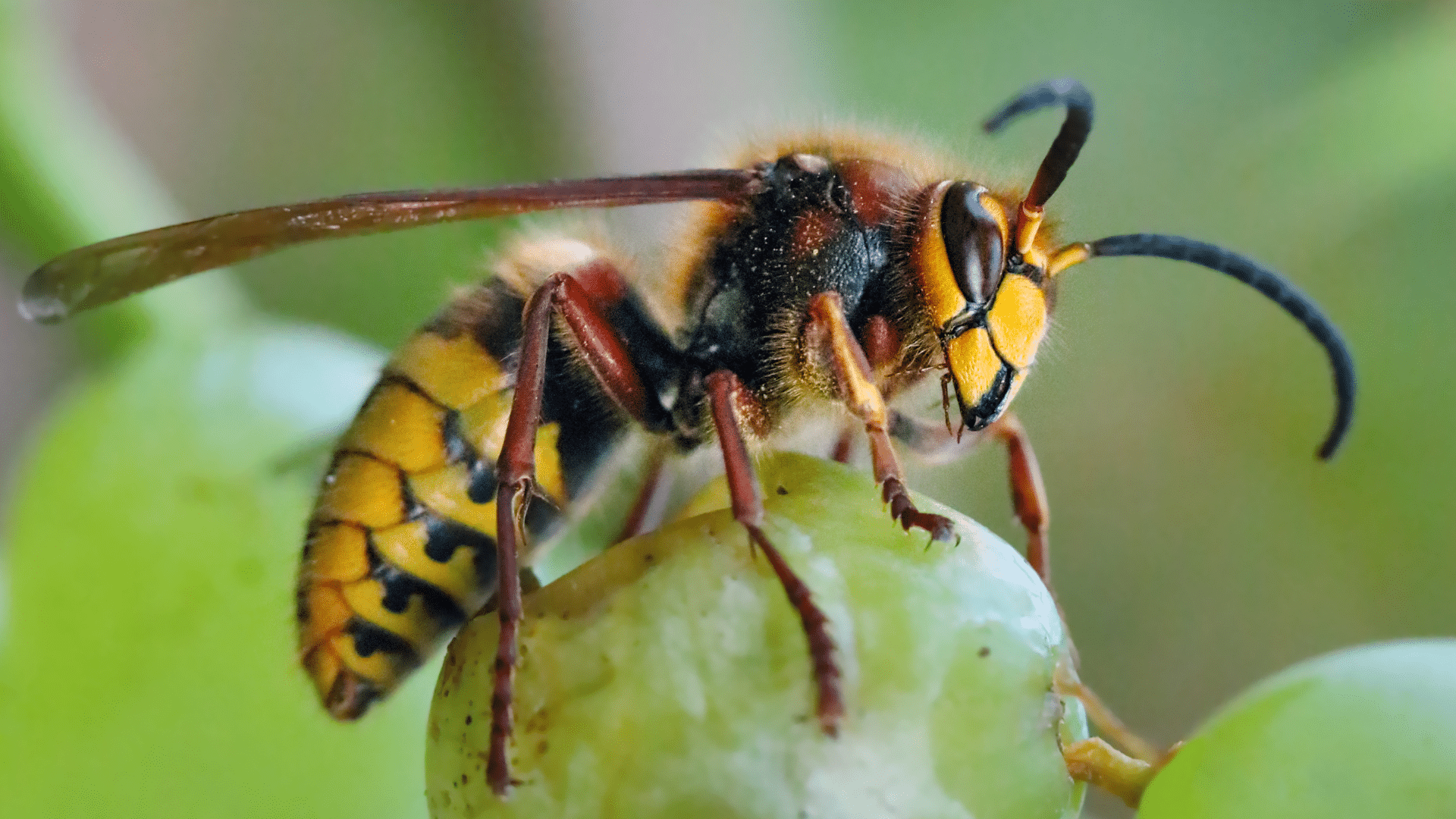

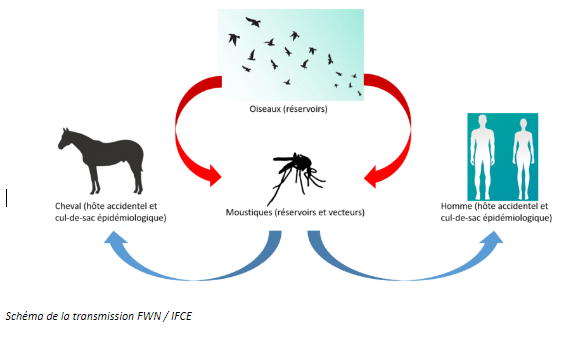

Maladie vectorielle, elle est transmise par des insectes piqueurs.

La maladie affecte essentiellement les bovins âgés de 2 à 4 ans. Elle peut rester asymptomatique ou présenter des formes sévères, entraînant la mort. Les symptômes évoluent alors en 3 phases successives caractéristiques :

– Une phase fébrile avec une forte fièvre (> 41°C), abattement, essoufflement, écoulement au niveau des muqueuses (nez, yeux) et photophobie.

– Une phase d’œdèmes

– Une phase de dépilation avec épaississement de la peau lui donnant une apparence de peau d’éléphant.

Les déplacements sont de plus en plus difficiles. L’animal s’amaigrit et finit par succomber en quelques mois à la suite de surinfections bactériennes.

La piroplasmose

La piroplasmose ou babésiose est due à un protozoaire qui parasite le sang de l’animal.

Il s’agit d’une maladie vectorielle transmise par des tiques infestées par le parasite.

Les animaux sont piqués par les tiques pendant la saison de pâturage, aux abords de haies, bois, broussailles.

Les parasites se multiplient ensuite dans les globules rouges et les font éclater.

Les bovins malades présentent une température élevée et « pisse du sang ». La maladie est souvent mortelle si le traitement n’intervient pas rapidement.